| ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595 |

| [1791年1月5日 ヴィーン] Ⅰ.Allegro 変ロ長調 4/4 Ⅱ.Larghetto 変ホ長調 2/2 Ⅲ.Allegro 変ロ長調 6/8 |

| 現世への別れ。この世の桎梏から解放され、辿り着いた魂の静謐。やっと死の年になって訪れた(獲得したのではない!)平安に満ちた世界。透明で簡素でありながら、どこか世俗を離脱した孤高の世界。だがここには古典的形式にとらわれない新世界への羽ばたきが感じられる。それは来るべきロマン主義の粘重な世界と違って、もっと自由にもっと軽やかに、そして何よりも自然にさりげなく。1789年から死の年である1791年にかけては、モーツァルトにとって失意と貧乏の連続であった。「もはや人生には未練がなくなった」「言葉に言い表せない憂愁」と手紙に書いたように、人生の挽歌のような静かでわびしい感情が底流している。第二楽章ラルゲットのピアノの感動的なモノローグは、悲しみも喜びも超越した淡々とした境地に到達したモーツァルトの心情が窺えて心に沁み入る。「天国の門、永遠への扉」(アインシュタイン)に立った作品なのである。第三楽章アレグロの主題が1791年1月14日に完成したリート「春への憧れ」K.596と酷似しているのは有名だが、中田章が1913年に発表した唱歌「早春賦」に似ているのは天真爛漫としたテーマが中田に大きな影響を与えているのであろう。 タイソンの自筆譜の研究によると1788年に着手され、何らかの理由で中断され、ようやく1791年初頭に完成されたとの説もある。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588 |

| [1789年秋から翌年1月にかけて ヴィーン] 台本:ロレンツォ・ダ・ポンテ(Lorenzo da Ponte 1749~1838) 初演は1790年1月26日ヴィーンのブルグ劇場 |

| 「きわめて重要な位置を占めているはずであるのに、価値づけのむつかしい作品というものがある。モーツァルトの場合、その筆頭にくるのは「コシ・ファン・トゥッテ」ではなかろうか。」(磯山雅氏)と言われるように、このオペラは近年に至るまで曖昧な評価を受けてきた。台本の背徳性故に女性蔑視と見られ、正当に評価されなかった時代もあったのである。例えばベートヴェンはこのオペラについて、「《ドン・ジョバンニ》や《コシ・ファン・トゥッテ》のようなオペラは、私には作曲できないでしょう。こうしたものには嫌悪感を感じるのです。…私には軽薄すぎます。」(L.レルシュタープへの手紙、1825年、田中純氏訳)と書いている。自作のオペラ「フィデリオ」で、至高の夫婦愛を謳ったベートーヴェンのみならず、現代でも多くの人がこのオペラの価値づけには当惑を感じている。「この台本は、女性の愛ばかりでなく、愛の情熱そのものに対する侮辱である。」というA.シューリヒトの言葉(1913年)はその典型と言えるが、そのため、初演直後から今世紀のはじめにかけて、登場人物やストーリーをまったく別のものに変えたり、音楽にもカットや変更を加えた編曲版が、1791年から1909年までの間に、ドイツ語によるものだけで24種類も残されているという。確かに「女性の貞操」を試したり、ナンセンスなストーリーは馬鹿らしいものであり、多少とも心の痛みを伴わないでこのオペラを鑑賞することは不可能であろう。しかしこのオペラで、モーツァルトはドン・アルフォンソのシニカルな処世智に共感して、女性の愛はかくも軽薄で信じるに足らぬものである、と主張したかったのであろうか。とんでもない ! このオペラは男女の差別を越えて、世間の慣習や道徳にとらわれない真実の愛を描いている。恋人たちの抗うことのできない美しい音楽が表しているのは、愛の賛歌そのものなのである。皮肉なアイロニーとユーモアに満ちた諧謔と真実の愛の見事な融和。正にそれこそモーツァルトの精神世界そのものである。男女二組の織りなす繊細で軽妙な情感の表出はなんと素晴らしいことか !!小林秀雄はエッセイ『モオツァルト』で、「性格もなければ心理も持ち合わさぬ様な「コシ・ファン・トゥッテ」の男女の群れから、何故、あの様に鮮明な人間の歌が響き鳴るのだろうか。誰のものでもない様な微笑、誰のものでもない様な涙が、音楽のうちに肉体を持つ。」と感銘深く述べている。 「モーツァルトの美しい〝もがき〟」と題するエッセイの中で、宮本亜門氏は次のように述べている。これまたこのオペラの真髄に迫る優れたエッセイである。 「この作品こそ、すべてが計画的パロディーとして、新しく音楽的にも演劇的にも挑戦を企てている作品だと私は考える。次に現れるアリアの予想もつかぬ展開。ドラマも熱い太陽の下、芝居の偽りと真実の感情のなかで静かな破滅へと向かってゆく。ここにはくだらぬカタルシスを追求する以上のもっと緻密で繊細な人間のドラマトゥルギーが秘められているではないか。心の揺らぎを見事、浮遊させ人間本来の姿に迫ってくる。このオペラの終幕は『フィガロの結婚』のそれとは大分違う不快感を残してくれる。美しいメロディーの奥に隠された、それぞれの想い。パロディーであるこの作品が見事、真実に昇華する瞬間だ。」 「モーツァルトをCDで究める」の著者、福島章恭氏は、《コシ・ファン・トゥッテ》について、「モーツァルトの行き着いたオペラ・ブッファの結論である。喩えて言えば《フィガロの結婚》を蒸留させたような『生きることの悲しみ』がここにある。」と述べ、次のように指摘している。 「この物語は、女の貞操を『賭け』の対象にし、美しい姉妹の相方が入れ替わりアルバニア人に変装して誘惑する、という一見他愛ない話だ。もしかしたら、脚本のダ・ポンテは本当に他愛のない話として書いたのかもしれない。しかし、モーツァルトの音楽こそ奇跡ではないか!他の誰が、このテキストから、最後のピアノ協奏曲K.595やクラリネット協奏曲のような透明な音楽を引き出すことが可能だろう。モーツァルトは知っていたのだ。人と人との繋がりの脆さを。誰がみても仲の良い夫婦、強い親子の絆、生死をも共にしようと誓い合った友情、それらの一切がこの世の『かりそめ』にすぎず、幻のごとくに儚いものであることを。もちろん、額面通りに受け取って大笑いするもよし。しかし、私は、この作品の背後に広がる漠とした宇宙を想い、空恐ろしくなることがある。」 また井上太郎氏はこのオペラを江戸文化の「いき」の世界に通じるものとしてとらえ、フランス革命はこの花をむしり取ったと言われたが、「いき」を理解出来ない時代とは、現代のことでもあると思う。 |

Lorenzo da Ponte(1749~1838) Lorenzo da Ponte(1749~1838) |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| 歌劇「魔笛」 K.620 |

| [1791年3月から9月にかけて ヴィーン] 台本:ヨハン・エマヌエル・シカネーダー(Johann Emanuel Schikaneder 1751~1803) 初演は1791年9月30日ヴィーンのアウフ・デア・ヴィーデン劇場 |

メルヘンの世界と宗教的荘重さが融け合う不思議な世界。ふざけ散らすパパゲーノの民謡と、格調高いタミーノのオペラセリア風のアリアが違和感を感じさせず同居する。まるで「おもちゃ箱をひっくり返したような奇蹟である。こんなオペラが存在していること自体が信じられないような唯一無二、言葉の真正な意味でのユニークな作品である。」(小林康夫) メルヘンの世界と宗教的荘重さが融け合う不思議な世界。ふざけ散らすパパゲーノの民謡と、格調高いタミーノのオペラセリア風のアリアが違和感を感じさせず同居する。まるで「おもちゃ箱をひっくり返したような奇蹟である。こんなオペラが存在していること自体が信じられないような唯一無二、言葉の真正な意味でのユニークな作品である。」(小林康夫)最晩年に書かれた魔笛は全オペラ史上最高峰に位置する至高の芸術性を湛えた作品であり、モーツァルトの遺書にも譬えられる作品である。彼がこの世に発信する最後のメッセージとも言えよう。ことさらフリーメイソンの教義を持ち出すまでもなく、人間に対する限りない共感と愛に溢れている。自然児パパゲーノと王子タミーノにモーツァルトの分身を見る。 1791年10月7日に妻宛に書いた手紙には、アウフ・デア・ヴィーデン劇場を満員にした聴衆の喝采を喜ぶモーツァルトの姿が窺われる。「今オペラから帰ったところだ。相変わらず満員だった。二重唱(第二幕のパパゲーノとパパゲーナの二重唱)などと、第一幕のグロッケンシュピールが、いつものようにアンコールされた。第二幕の童子の三重唱もね。しかし僕が一番嬉しいのは無言の喝采だ!このオペラがいよいよ高く評価されだしていることが明白なのだ。」 「魔笛」の映像でユニークなのが、イングマル・ベルイマンの演出による映画『魔笛』(1974年制作)である。スウェーデンを舞台としたこの映画は、魔笛のメルヘン的愉悦を描きながら第二幕第28場の水火の試練の場では、ベルイマンらしい人間の内奥に潜む暗黒の世界との葛藤を象徴的に描いていて優れた映像作品になっている。 簡潔・明澄な音楽ながら深く静かな感動で私たちを押し包むこの作品は、古典主義芸術の理想的到達点である。もし無人島に一つだけ持って行く作品は何かと問われたら、躊躇なく「魔笛」と答えるであろう。 |

シカネーダーは「魔笛」作曲のため、モーツァルトをヴィーデン劇場近くの小屋に住まわせた。この小屋は1897年ザルツブルクへ移築され、現在はモーツァルテウムに移されて「魔笛の家」と呼ばれている。 |

| モー^ツァルトの部屋へ戻る |

| ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491 |

| [1786年3月24日 ヴィーン] Ⅰ.Allegro ハ短調 3/4 Ⅱ.Larghetto 変ホ長調 2/2 Ⅲ.Allegretto ハ短調 2/2 |

| 絶望と死。(そしておそらくは諦念と慰藉) 現世の苦悩はただあるがままにあるのであってそこには何の不思議もてらいもないのだ。憂愁の翳りは3拍子のそこはかとなくたゆとうリズムに沈み、遂には奈落の底にまで落ち込んで行く。第二楽章ラルゲットの主題は単純ではあるが、表情豊かなものである。柄の間の慰藉と言おうか。しかしどうすることも出来ない諦念によって、悲しみは深まる一方である。木管楽器とピアノの対話は情緒纏綿として魂に沁み入る。

エヴァ+パウル・バドゥーラ=スコダ夫妻は、その共著「モーツァルト・演奏法と解釈」(1963年、音楽の友社刊)で、「この素朴な主題は魂のこもった演奏によれば人を涙にまで感動させることができる。」と述べている。そして終曲はまたしても苦悩の嵐が吹き荒れる。モーツァルトの眼中には、もはや内面世界を共有する一部の聴衆しか無かったに違いない。「技法はいよいよ円熟し、かつ大胆な調性の駆使が目立つようになるが、それは同時にモーツァルトを愛してくれた聴衆への無意識の訣別の辞であった。」と石井宏氏は指摘している。 壮大な構想とシンフォニックな劇的内容に富むK.491は、ベートーヴェンが特に愛した協奏曲で自身カデンツァを作曲している。ベートーヴェンが1800年に完成した(初演は1803年と言われる)作品37のハ短調協奏曲にはその影響が顕著に見られるが、巧みな構成の変化と悲劇性の深みにおいてK.491に遙かに及ばない。古今のピアノ協奏曲中最高傑作と言っても過言ではないだろう。 若き日にクララ・ハスキルの演奏するLPを、行きつけの音楽喫茶に通っては聴いていた頃を懐かしく思い出す。多感な青春時代、愛唱していた中原中也の詩に「朝の歌」があり、虚無の深みに沈みこむ虚しさがこの曲の哀愁を帯びた響きと似ているのだった。 |

| 天井に 朱きいろいで 戸の隙を 漏れ入る光 鄙びたる 軍楽の憶ひ 手にてなす なにごともなし 小鳥らの うたはきこえず 空は今日 はなだ色らし 倦んじてし 人のこころを 諫めする なにものもなし 樹脂の香に 朝は悩まし うしなひし さまざまのゆめ 森並は 風に鳴るかな ひろごりて たひらかの空 土手づたひ きえてゆくかな うつくしき さまざまの夢 |

第二楽章ラルゲット 冒頭主題 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| 弦楽五重奏曲 第3番 ハ長調 K.515 |

| [1787年4月19日 ヴィーン] Ⅰ.Allegro ハ長調 4/4 Ⅱ.Andante ヘ長調 3/4 Ⅲ.Menuetto Allegrettoハ長調 3/4 Ⅳ.Allegro ハ長調 2/4 |

| 「光万象に満つ」(道元・正法眼蔵)の名言を思わせる完全具足の世界。明澄でおおらかな世界に魂は安らぎ、大いなる生命に抱かれている自分を感ずる。ハ長調の安定した調性には坐禅中に全てを放捨して、心身脱落している自己の姿に通じるものがあるのかも知れない。眼前に開ける全ての現象(存在)が、この世界は何一つ不足することなく充足した円満世界であることを知らしめている。手堅い手法で書かれ雄大な構成を持つK.515は、きらめくような精神の高貴さと、宇宙の諸法実相(あらゆる存在が真実の相のまま顕になっている)を示しているかのように、完全無欠の世界を現成させる。 第三楽章アンダンテの第一ヴァイオリンと第一ヴィオラの対話はときに深沈たる悲しみも緊迫感もあるが、親密な歌に溢れていて大変美しい。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| ディヴェルティメント 第17番 ニ長調 K.334 |

| [1779年~1780年 ザルツブルク] Ⅰ.Allegro ニ長調 4/4 Ⅱ.Andante 主題と変奏曲 ニ短調 2/4 Ⅲ.Menuetto ニ長調 3/4(Trioト長調 3/4) Ⅳ.Adagio イ長調 2/2 Ⅴ.Menuetto ニ長調 3/4(Trio-1ニ短調 3/4 Trio-2ロ短調 3/4) Ⅵ.Allegro ニ長調 6/8 |

| 「私の名誉に誓っていいますが、私はザルツブルクそれ自体にも、その住民(ザルツブルク生まれの連中のこと)にも、がまんがならないのです。彼らの言葉づかいも、彼らの振舞いも、私には許すことができません。当地にロビニヒ夫人が来てからというもの、私がどれほど厭な思いをしたか、おわかりにならないでしょうが、実際ここしばらくの間こんなバカにはあったことがありません……」これはモーツァルトが1780年ミュンヘンから父に宛てて書いた手紙の一節である。この手紙自体モーツァルトがザルツブルクに対して抱いていた嫌悪感が窺える興味深い内容だが、あまりにも美しいK.334のディヴェルティメントは、その趣味の悪さからモーツァルトが毛嫌いしていたロビニヒ家の長男ジギスムントの大学卒業の祝いのために作曲されたと推測されている。 喜遊曲というジャンル名は曲想の一端を表しているのだろうが、モーツァルトのディヴェルティメントについて言えば単に喜び遊ぶ曲という訳にはいかない。たとえば第二楽章の変奏曲を聞いてみるが良い。哀愁に満ちたニ短調の変奏曲は、ロビニヒ家のために書いた機会音楽の範疇をはるかに越えている。どこかで、もしヒットラーがこの変奏曲の面白さと妙味が解っていたら、戦争など馬鹿らしくて起こす気にならなかっただろうという記事を読んだことがある。典雅流麗にして甘美。そこはかとなく匂い出る哀感。18世紀貴族文化の華であり、大作の名にふさわしい彫の深い作品である。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 |

| [1791年10月初め ヴィーン] Ⅰ.Allegro イ長調 4/4 Ⅱ.Adagio ニ長調 3/4 Ⅲ.RondoAllegro イ長調 6/8 |

| ソリストの名人芸を披露するカデンツァなど一切無し。A管クラリネットの哀愁を帯びた音色を見事に生かし切る。第二楽章アダージョのテーマは、めずらしく「内なる悩み」と手紙に書いたモーツァルトの心の奥底に灯明のように揺らめいたのだろうか。晩秋の澄みきった空に魂は浄土へのあこがれとなって飛翔する。ひたすら自己の内面を見つめ続けた詩人が死を目前にして唱った白鳥の歌。もはや現世に何の未練があろうか。風となり光となって彼岸へ旅立つのだ。 この曲はモーツァルトの親友のクラリネット奏者アントン・シュタードラーのために書かれたが、シュタードラーが使っていたクラリネットは、最低音の下にD音やC音が出るように工夫されていた。現在この超低音は1オクターブ上に転回して演奏されるが、復元されたバセット・クラリネットによる演奏も数種出ていて、オリジナルの響きを聴くことが出来る。従来のオーソドックスなクラリネットによる演奏では、レオポルド・ウラッハの骨太でいぶし銀のような演奏が、何とも言えない滋味に溢れていて後世にまで残る名演である。 ユニークな音楽評論で知られ、「名盤鑑定百科モーツァルト」の著者でもある吉井亜彦氏は、同書のなかで次のように述べている。 1791年10月、モーツァルトの死の直前に完成されたこの作品は、なにか特別な意味合いをもっているような雰囲気をただよわせている。イ長調という調性をとり、全三楽章とも短調をとるわけではないのだけれど、どうも底抜けに明るく、たのしいとはいえない。どこか影のようなものがつきまとっている。けれども、それがいったい何に由来する影なのか、あまりにデリケートすぎて、よくわからない。「影」といいきってしまうと間違いなのかもしれないと思わせるほど儚いものである。夢のなかで、今みているこれは夢なのだろうかと反芻しているような感じといえるのかもしれないし、あるいは、永遠に抜け出ていこうとしている魂を、肉体のほうがなにも策を講じられないまま、無防備でただみているだけ、といった状態に近いとでもいえばよいのかもしれない。明るいのだけれど、ただ明るいといったのではいけない。美しいのだけれど、ただ美しいといったのではいけない。悲しいのだけれど、ただ悲しいとだけいったのではいけない。憧憬であり、希望であり、あきらめであり、絶望であり、認識であり、愛であり、死であり、それらの総和でもあり、と同時に、それらとは一切なーんの関係もないようなものであること。このような音楽作品が存在することそれ自体が既に「奇跡」であるような存在―。それが、このモーツァルトのクラリネット協奏曲である。 別にキルケゴールを気取るわけでもないけれど、ぼくたちは死に至るだけの存在でしかない。唯一確かなのは、ぼくたちが死ぬということ。ぼくたちが生きているのは、明日のことすら覚束ないものでしかない。けれども、そうして生きているぼくたちは、そのなかでなおこのモーツァルトのクラリネット協奏曲のような作品を知ることができる。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調 K.482 |

| [1785年12月16日 ヴィーン] Ⅰ.Allegro 変ホ長調 4/4 Ⅱ.Andante ハ短調 3/8 Ⅲ.Allegro 変ホ長調 6/8 |

| モーツァルトのピアノ協奏曲の魅力の一つは、木管楽器の巧みな使用であろう。この協奏曲ではオーボエに替ってクラリネットが使用されていて響きを豊かにしている。第二楽章アンダンテのほの暗い憂愁の中から立ち昇る木管の柔らかい響き。その癒しの効果は絶大である。不安に揺れ動く心をあたたかく包みこむように歌うフルートとクラリネットのユニゾン。どこか古風で懐かしい響きだ。多感な青春時代この第二楽章を初めて聴いた時、そのあまりの美しさに涙したことを思い出す。 高橋英郎氏はこの楽章を「透明なメランコリー」と表現されているが言い得て妙である。1785年12月23日の慈善演奏会での初演で、第二楽章がアンコールされ聴衆に深い感動を与えたことが父親レオポルドから姉ナンネルに宛てた手紙から窺える。モーツァルトの本質が素直な形で表現されている曲である。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| 弦楽三重奏のためのディヴェルティメント 変ホ長調 K.563 |

| [1788年9月27日 ヴィーン] Ⅰ.Allegro 変ホ長調 4/4 Ⅱ.Adagio 変イ長調 3/4 Ⅲ.Menuetto Allegro変ホ長調 3/4 Ⅳ.Andante 変ロ長調 2/4 Ⅴ.Menuetto Allegretto変ホ長調 3/4 Ⅵ.Allegro 変ホ長調 6/8 |

| 「疑いもなくモーツァルトの最も驚くべき創造の一つ」(オットー・ヤーン)と賛美されるヴァイオリン、ヴィオラ、チェロによる三重奏曲。たった三本の弦楽器の重奏が紡ぎ出す豊穣の世界。無駄のない最小限の音符と構成は「あらゆる音符が語り、あらゆる音符が完成された精神的=感覚的な音響に寄与している」とアインシュタインが語るように、これほど凝縮され緻密な手法で書かれた作品は他に無い。何という喜びの充溢。質素でありながら豊かであり、素朴でありながら輝かしく、シンプルでありながら完璧である。 作曲当時モーツァルトは窮乏のあまり友人プフベルクに借金の無心をしていて、K.563はプフベルクのために作曲されたが貧乏なぞくそくらえ。ここにはこんなに満ち足りた世界がある! 六つの楽章からなるディヴェルティメントの形式を採ってはいるが、社交音楽ではなく晩年の室内楽の傑作のひとつである。第二楽章アダージョの深遠な世界も素晴らしいが、第六楽章のテーマのあまりの美しさには表現する言葉が無い。本当に珠玉のような作品だ。 往年のグリュミオーの官能的ともいえる魅力が横溢する演奏が素晴らしい。 |

第6楽章冒頭主題 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| 幻想曲とピアノ・ソナタ 第14番 ハ短調 K.475+457 |

| 幻想曲 ハ短調 K.475 [1785年5月20日 ヴィーン] ソナタ ハ短調 K.457 [1784年10月14日 ヴィーン] Ⅰ.Molto Allegro ハ短調 4/4 Ⅱ.Adagio 変ホ長調 4/4 Ⅲ.Allegro assai ハ短調 3/4 |

| ベートーヴェンが詳しく研究したと言われるように壮大な構想と躍動感溢れる大作である。緊迫感と優美さを巧みに組み合わせ変化に富んだ曲想にしている。しかし奔流のように押し寄せる情熱の波には、どことなく屈折した複雑さがありモーツァルト独自の世界を感じさせる。ソナタの第二楽章アダージョはハ短調協奏曲K.491と一脈通じるものを持っていて内面的に深い表現が見られる。単純な旋律線を持つテーマは澄明な諦感と悲哀を伴い心に沁み入る。繰り返されるたびに細かく装飾されるのもいい。この楽章も私にとって過ぎ去った青春の日々の思い出に繋がる感動的な楽章である。 なおモーツァルト時代のピアノ演奏を考える上で、石井宏氏の以下の記事を参考までに掲げさせていただく。 「モーツァルトの使ったピアノは64鍵しかなくて、高音部はいまより一オクターブ半も低いFの音までしかなかったし、鉄骨ではなく木が使われていたし、鋼鉄のピアノ線に銅を捲きつけた現在の低音弦のようなものがあったわけでもなく、ピアノはチェンバロやギターの親類の楽器で、柔らかく、繊細な音を出していた。」 「十九世紀の後半にはほぼ現在のグランド・ピアノの能力を持つに到り、さらに二十世紀後半にはシュタインウエイD型のような、信じられないような高い表現能力を持つピアノができあがった。それもまた、十八世紀の人間を驚ろかすに十分で、弦が金属になり、フレームが木から鋳鉄となり、長さもぐんと伸びて、弦にかかる総張力は何トンというような現代のピアノは、彼らの想像の外である。しかし、そうした変化が進歩であり、発展であるか、あるいは改良であるか、ということになると議論は分かれてくる。なぜならば、それらの"進歩"の概念の下では、古い楽器の美徳のほうも失われてしまったからである。ヴァイオリンにしても、ピアノにしても、今の楽器は、より大きな商業主義ホールに適合するために性能を開発させた、いわば資本主義の落とし子であるが、彼らが失ったものは、ヴァイオリンでいえば、やさしく柔らかい音のひろがりであり、懐の深さであり、ピアノでいえば、ほかの楽器と溶けあう温かい音である。その中では、私はピアノが失ったものの方が大きいような気がするのだが、現代のコンサート・ピアノの音の冷たさは、どんな楽器とも溶けあうことができない。 しかし、近年十八世紀のフォルテ・ピアノが復元されるようになり、さらにその復元技術が進歩するにつれて、この楽器の持っていた音の良さがわかってくるにつれて、この楽器を使うことで、"失われた世界"をよみがえらせる演奏が注目されるようになってきた。」(モーツァルト名曲名盤101) |

晩年のモーツァルトが使用したピアノ。アントン・ヴァルター製。この貴重な遺品はコンスタンツェから息子のカール・トーマスの手に渡っていたが、1856年彼はそれをモーツァルテウムに寄贈した。現在、ザルツブルクのモーツァルトの"生家"(ゲトライデ通り9番地)にある「モーツァルト博物館」に陳列されている。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| クラリネット三重奏曲 変ホ長調 K.498 「ケーゲルシュタット」 |

| [1786年8月5日 ヴィーン] Ⅰ.Andante 変ホ長調 6/8 Ⅱ.Menuetto 変ロ長調 3/4 (Trio ト短調 3/4) Ⅲ.Rondo Allegretto 変ホ長調 4/4 |

| クラリネットパートをヴァイオリンに置き換えた演奏もあるが、やはりヴィオラとクラリネットのやわらかい音色のコンビネーションの妙味こそこの曲の醍醐味である。友人とケーゲルシュタット(九柱戯などと訳され現代風に言えばボーリングか)に興じながら作曲したそうで、親友の妹ジャカンのピアノ、アントーン・シュタードラーのクラリネット、そしてモーツァルト自身はヴィオラを受け持って気心の知れた仲間と演奏したらしい。第二楽章ラルゲットは早くも晩年の澄み切った音色が現れ、第三楽章は多彩に変化して明暗のコントラストが見事である。 モーツァルトが生まれたザルツブルクは、カトリック信仰と民謡的な歌や踊りの豊富な世俗的喜びとが調和している土地柄であるが、田辺秀樹氏はモーツァルトの遊び心についてこう述べている。 「遊び心といえば、この街(ザルツブルク)に生まれたモーツァルトは、まさに遊びの人(ホモ・ルーデンス)だったといえるだろう。彼は射的、トランプ、ビリヤード、ボーリングといった遊びが大好きだった。言葉遊びや駄洒落、からかいや冗談はモーツァルトの十八番(おはこ)である。仮装やダンスにも人一倍熱中した。そしてさらに演劇という名の〈遊び〉。いや、モーツァルトはなによりも音楽で遊んだ。モーツァルトの音楽は最上の意味での〈遊び〉の精神によって、聴く者の心を自由にし、常に新鮮な愉悦をもたらしてくれる。」(新潮文庫「モーツァルト」) この曲を聴くにつけ私の心に浮かぶのは、梁塵秘抄に収められた次の謡である。 |

| 遊びをせんとや生まれけん 戯れせんとや生まれけん 遊ぶ子供の聲聞けば わが身さへこそ揺るがるれ |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| 弦楽四重奏曲 第15番 ニ短調 K.421 | |

| [1783年6月中旬 ヴィーン] Ⅰ.Allegro ニ短調 4/4 Ⅱ.Andante ヘ長調 6/8 Ⅲ.Menuetto Allegrettoニ短調 3/4 Ⅳ.Allegretto ma non troppo ニ短調 6/8 |

|

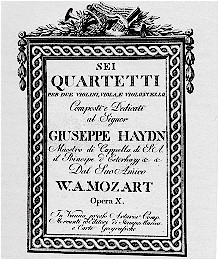

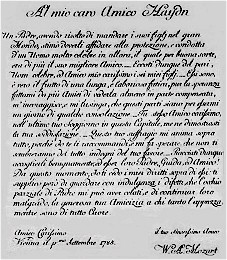

| 1782年12月31日から1785年1月14日にかけて、モーツァルトは6曲の弦楽四重奏曲を完成した。1782年ヨーゼフ・ハイドンの〈ロシア弦楽四重奏曲作品33〉がモーツァルトとも関係の深いアルターリア社から出版され、その影響から生まれたものと考えられている。これら6曲の四重奏曲はハイドンに捧げられたことから、「ハイドン・セット」の名で呼ばれているが、ハイドンの影響を探すのは難しいほどに、これらはモーツァルトの傑出した世界を確立している。数多くの書き直しや訂正、、多くの未定稿の存在から窺えるように、これらの四重奏曲は非常な労作であった。1785年9月1日、6曲はハイドンへの以下のような心情に溢れた献辞を添えてアルターリア社から出版された。 『わが親しき友」ハイドンに。 広い世の中に、自分の息子たちを送り出そうと決心した父親は、彼らを、幸運によって最良の友となった、今日のもっとも高名な方の手に託して、その保護と指導をお願いするのが自分の務めだと存じました。わが敬愛する高名な友人よ、ここに六人の息子をお渡しします。彼らは、まことに長く辛い労苦の果実ではありますが、しかし、少なくとも一部は労苦も報われようという希望が私を元気づけ、またこれらのものがいつかは私にとって何らかの慰めになるだろうと私に期待を抱かせてくれるのです。最愛の友ご自身、この都[ヴィーン]に最近滞在された折り、あなたのご満足のお気持ちを私にお示し下さいました。こうしてあなたのご賛意が、とりわけ私を励まし、そのために私はあなたに彼らをお委ねし、彼らがあなたのご寵愛にふさわしからぬものでなきよう望むものです。それゆえ、ご寛大にも彼らをお受けくださり、彼らの父親とも、指導者とも、また友人ともなられますよう!今後は、彼らに対する私の権利をあなたにお譲りし、それゆえ、父親の偏愛の目を逃れている彼らの欠点に対して寛大であられるよう、またあなたの高貴なる友情に対して大いなる尊敬を抱いているものに対して、その友情をどこまでも保ち続けて下さいますようお願いいたします。 親しい友、あなたのこの上なく誠実な友、W.A.モーツァルト 1785年9月1日。』 ニ短調K.421はハイドン・セット第二曲。第一楽章アレグロ冒頭主題のオクターブ下降する音型が意表をつく。詠嘆の歩みに身を委ねつつ薄明の中を一縷の希望を求めてさまよい行くように曲は始まる。憂愁の響きは第二楽章アンダンテになっても晴れることなく、ぶつぶつと呟くように短いフレーズの連続となって心の痛みに耐えているようである。第三楽章のトリオはピッチカートに乗って第一ヴァイオリンが美しい歌を奏でるが、心から明るくなりきれない。終曲の変奏曲に到って哀愁はいよいよ深まり印象的な三連音で強いインパクトを与えつつ全曲を閉じる。 |

| 愁ひつつ岡にのぼれば花いばら(蕪村) |

ハイドン・セット初版 タイトルページ |

ハイドンへの献辞(全文イタリア語) |

||

Joseph Haydn(1732~1809) |

|||

|

|||

| ヴァイオリン・ソナタ 第34番 変ロ長調 K.378 |

| [1779年初 ザルツブルク] Ⅰ.Allegro moderato 変ロ長調 4/4 Ⅱ.Andante sostenuto e cantabile 変ホ長調 4/4 Ⅲ.Allegro 変ロ長調 3/8 |

| ベートーヴェンの作品24のソナタは「春」と呼ばれているがモーツァルトのK.378こそその名にふさわしい。春風駘蕩、軽やかに爽やかに春の喜びに心ときめき生の愉悦感に溢れている。ちょっぴりメランコリーもあるが、青春の愁いはむしろ若々しさを引き立てる隠し味となって、聴く者の心を幸福で一杯にしてくれる。ヴァイオリンとピアノの息の合った演奏は難かしいが、ハスキルとグリュミオーによる演奏は理想的である。もう一つ私の好きな演奏はデュメイとピリスのデュエットである。 |

| 花無心にして 蝶を招き 蝶無心にして 花を尋ねる 花が開けば 蝶がきて 蝶が来るとき 花開く わたしゃ他人(ひと)のこと知らん 他人はわたしのこと知らん これが自然と いうものさ (良寛詩) |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| レチタティーヴォとアリア 「どうしてあなたが忘れられようか-恐れないで、愛する人よ」 |

| [1786年12月26日 ヴィーン] 初演は1787年2月23日 ヴィーン |

| 「フィガロの結婚」の初演の際スザンナを唱ったナンシー・ストレースとの間に何があったのだろう。やるせない恋の告白か満たされぬ想いの吐露か。「ストレース嬢と私のために作曲」と書かれた自作目録の記事は意味深長である。1787年2月23日のストレースの帰英告別演奏会を想像してみよう。ソプラノ独唱はストレース嬢。ピアノを弾くモーツァルトの想いはどんなだったろう。せつない心の動きは息使いまでもそのまま音楽に写しとられて、聴く者の心を揺さぶったことだろう。そう、この時の演奏こそかなわぬ恋の告白だったのだ! アインシュタインはこの曲について次のように書いている。 「かくも個人的でありながら同時に芸術性に満ち、一通の私信の親密さをきわめて大規模な形式と結合させている芸術作品は世に少ない」「音響による愛の告白であり実現されえない関係の理想的領域における浄化である。」 おそらく言葉に出せない心の想いを、音楽芸術という最高の表現手段を用いて告白したのであろう。 |

Anna Selina Nancy Storace(1765~1817) Anna Selina Nancy Storace(1765~1817) |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581 |

| [1789年9月29日 ヴィーン] Ⅰ.Allegro イ長調 4/4 Ⅱ.Larghetto ニ長調 3/4 Ⅲ.Menuetto イ長調 3/4 (Trio-1 イ短調 3/4 Trio-2 イ長調 3/4) Ⅳ.Allegretto con variazioni イ長調 2/2 |

| 老年を迎える時人は過去の思い出に生きようとし、間近に迫り来る死について思索を深める。自然の営みが太古の昔からそうであったように生と死はくり返されるのだ。死は終わりではなく新たな生の始まりである。老人にとって人生の悲哀は感傷的なものではなく、諦観によって洗い清められ在るがままに受容されるものになっている。人生の黄昏に訪れる悲しみは、喜び同様老年を豊にしてくれる親友なのである。そこはかとない哀愁を唱うことはあっても、若き日に苦悩の嵐に身悶えしたのとは違う。原初の世界がそうであったように、今はあらゆる存在が薄明の静謐のうちに光り輝いている。人生の薄暮にふさわしい高貴な音楽である。 レオポルド・ウラッハのクラリネットとウィーン・コンツェルトハウスSQの演奏は古きヴィーンの香りに溢れていて、しっとりとした渋めの音質は、この曲の高雅な印象にぴったりである。ことに第二楽章ラルゲットはモーツァルトの心の静謐さとウラッハの心情がぴったりと同化していて深い感動を呼ぶ。第一ヴァイオリンのアントン・カンパーが用いるポルタメントもウイーン情緒たっぷりで懐かしい。 以下は河村錠一郎氏のエッセイ。 「時は早春、人は思春期の少女、いや、死が間近の老年でもいい。なにかがあった。愛する人との別れ?死?降り注ぐ朝の柔らかい陽の匂いに嗅ぎ取る未知の世界への不安?振るい落とせないほどに重ねられた過去の思い出への惑溺?しかし、少女は、老人は、すこやかに呼吸している。涙の粒は大きくとも多くはなく、陽をうけて水晶のように輝き、乾く。死の向こうにも生がある。別れの後にも命の鼓動はある。静かに、陽は、青い空から、高みから、降りつづける。こんな感情や情景を味わってみようとしたら、一遍の小説あるいは一片の詩を読む必要はない。この音楽を聴けばよいのだ―モーツァルトのクラリネット五重奏曲K.581。」 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| 弦楽四重奏曲 第20番 ニ長調 K.499「ホフマイスター」 |

| [1786年8月19日 ヴィーン] Ⅰ.Allegretto ニ長調 2/2 Ⅱ.Menuetto Allegrettoニ長調 3/4 Ⅲ.Adagio ト長調 3/4 Ⅳ.(Molto)Allegro ニ長調 2/4 |

| ハイドン・セットとプロシャ王セットの間に位置する珠玉の作品。その楚々たる佇まいはハイドン・セットに見られる「長くつらい労作」によって到達した前人未到の境地から、より自由闊達な作風へ転換する時期の作品らしく玄人好みの佳作である。 滋味溢れる曲想は派手さは無いが、しみじみと心に浸透する枯淡の味わいとともにシューベルトに通じる色彩感の変化(アインシュタイン)にも富んでいる。 秋の夜長にこの作品をバリリ四重奏団の演奏で聴くことは、私にとってこの上ない喜びである。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| セレナーデ 第12番 ハ短調 K.388 |

| [1782年7月末 ヴィーン] Ⅰ.Allegro ハ短調 2/2 Ⅱ.Andante ハ短調 3/8 Ⅲ.Menuetto ハ短調 3/4(Trio ハ長調 3/4) Ⅳ.Allegro ハ短調 3/4 |

| ハ短調という調性、芸術性の高さ、厳格な4楽章構成、何故これがセレナードなのか。おそらく作曲者自身そのことを良く知っていて、後年(1987年)弦楽五重奏曲(K.406)に編曲している。しかし、これは明らかに管楽合奏によるものの方がはるかに優れている。オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴット各2本によるアンサンブルから生み出される妙味のある響き、ハ短調をベースにしながらも明暗のコントラストの面白さ、メロディーの無類の美しさ、各演奏者の音色と技巧を十全に生かし、精神的深みを極める-どれを取っても社交音楽を超えた室内楽である。 第二楽章アンダンテは甘美なメロディーでありながら瞑想の深さを漂わせ、のびやかさとともに厳粛な一面も見せている。一度聴いたらその魅力は心に深く刻まれるであろう。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| リート「夕べの想い」 K.523 |

| [1787年6月24日 ヴィーン] 作詞者:ヨアヒム・ハインリヒ・カンペ(1746-1818) ただし新全集では作詞者不明 |

| モーツァルトのみならず古今のドイツ・リート中屈指の名作。夕暮れの情景のなかで人生の無常について思いをめぐらせる内容の歌詞が、淡々とした印象的な旋律にのせて歌われる。作詩者はJ.H.カンペとされることが多いが、出典は確実でなく、新モーツァルト全集では「作者不明」としている。以下に歌詞(井上太郎氏訳)を掲げモーツァルトへの追悼と感謝の心を捧げる。 |

| 夕暮が訪れ、日は沈み、 月が銀の輝きを放つ、 こうして人生の最も美しい時が消え去ってゆく、 踊りの流れさながらに。 やがて人の世の華やかな景色は消え去り、 幕は降りてくる。 僕たちの芝居は終ったのだ。 友の涙が、はや僕たちの墓の上に注がれている。 やがて―ほのかな西風のように、 ひそかな気配がしのびよる― 僕は人の世の巡礼を終え、 やすらぎの国へと飛び立つのだ。 そして、みんなは僕の墓に涙し、 灰になった僕を見て悲しむだろう。 その時に、おお友たちよ、僕はみんなの前に現れて、 天国の風をそちらへ吹き送ろう。 君もまた僕にひとしずくの涙を贈り、 僕の墓の上に菫の花を置いておくれ、 そして心のこもった眼差しで、 やさしく僕を見おろしておくれ。 ひとしずくの涙を捧げておくれ、そして、ああ! はじらうことなく、それをやっておくれ、 おお、その涙は僕の王冠の中で、 一番美しい真珠となるだろう! |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| ピアノ協奏曲 第17番 ト長調 K.453 |

| [1784年4月12日 ヴィーン] Ⅰ.Allegro ト長調 4/4 Ⅱ.Andante ハ長調 3/4 Ⅲ.Allegretto ト長調 2/2 |

| 変化に富んだモチーフが次々と現れ、巧みな転調によって展開されて万華鏡のように華麗な世界が現出する。第二楽章アンダンテは荘重な主題で始まるが明暗のコントラストが激しく感情の昂ぶりが見られる。ここでは木管楽器を効果的に使用してみごとな心象風景を描き出し、洗練された内面世界の豊かさは驚くばかりである。第三楽章ロンドは快活で陽気な雰囲気に溢れ、パパゲーノのように聴く人の心を楽しませる。そのウィットに富んだ主題は、作曲当時モーツァルトが買った椋鳥が唱うことが出来たという。モーツァルトはこの椋鳥を家族のように愛していて、三年後に鳥が死んだ時次のような追悼詩を作っている。 |

| ここに憩う可愛い道化 一羽のむくどり。 いまだ盛りの年で味わうは 死のつらい苦しみ。 その死を思うと ぼくの胸は痛む。 おお、読者よ! きみもまた 手向けたまえ、ひとしずくの涙を。 憎めないやつだった。 ただちょっと噪ぎ者で ときにはふざけた悪戯者。 でも、とんまではなかった。 きっとあいつは天国で 僕を讃えてくれよう 一文にもならぬ友情に溢れた行為に。 自分が血を流して死んだとき こんなにうまく詩を書ける ひとだと、考えもしなかったろう。 1787年6月4日 モーツァルト (高橋英郎氏訳) |

|

| ヴァイオリン・ソナタ 第35番 ト長調 K.379 |

| [1781年4月7日 ヴィーン](ただし今日では疑問視されている。) Ⅰ.Adagio ト長調 2/4-Allegro ト短調 3/4 Ⅱ.Andantino cantabile ト長調 2/4 |

| ヨハン・クリスティアン・バッハに倣って古い2楽章形式で書かれているが、第一楽章はアダージョの序奏とアレグロの主部の2部構成になっているので、内容的には3楽章形式の変形とも考えられる。アダージョの序奏は気品とロマンを湛え抒情性豊かである。主部アレグロは簡潔な構成にモーツァルトの宿命の調性(ト短調)らしい激情と緊張感を孕んでいてコントラストの面白さを見せる。第二楽章は主題と5つの変奏から成っていて、第4変奏で爽やかな陰影を漂わせ、第5変奏はヴァイオリンのピッチカートに乗ってピアノが感情豊かに歌い、ロココの魅力を一杯にふり撒く。最後に主題を懐かしく回帰して曲を閉じる。 小粒ながら一度聴いたら忘れられない佳品である。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| 弦楽五重奏曲 第4番ト短調 K.516 |

| [1787年5月16日 ヴィーン] Ⅰ.Allegro ト短調 4/4 Ⅱ.Menuetto Allegretto ト短調 3/4 Ⅲ.Adagio ma non toroppo 変ホ長調 4/4 Ⅳ.Adagio ト短調 3/4 - Allegro ト長調 6/8 |

| なんという痛切きわまりないメロディーだろう。印象的な第一主題の嘆きの深さに胸はえぐられ、喘ぐように短九度で跳躍する第二テーマが駆け抜けて行く。モーツァルティアンなら誰でも知っている小林秀雄の名著「モオツァルト」(私もこのエッセイに洗脳された一人だ)に、有名な第一主題について、「万葉の歌人が、その使用法を知っていた〝かなし〟という言葉の様にかなしい」と書かれているが、おおらかな古代のかなしさよりも、むしろ近代の悲哀を感じる。 第二楽章メヌエットは弱拍に減七和音を強く打ち、極度の緊張感をもたらす。第三楽章アダージョ・マ・ノン・トロッポは荘重な雰囲気が漂うが、変ロ長調の中間部はこの世の桎梏から解放された魂が天高く飛翔するかのようである。 第四楽章は情緒纏綿としたアダージョの序奏で始まるが、突然意表を突いて明快なアレグロの主部になり、そのコントラストの激しさに戸惑う人も多いであろう。全曲は意外な明るさで閉じるが、この点に関してロビンズ・ランドン(Howard Chandler Robbins Landon 1926~)は「モーツァルトは十八世紀の人間であり、この時代は笑いと涙は単に仲の良い友人であったばかりでなく、現実的な眼で誤りなく認識されていた。」と言い、前掲の小林秀雄「モオツァルト」では1778年7月母の死を伝える友人への手紙に関する記述の中で、「僕には、彼の裸で孤独な魂が見える様だ。それは、人生の無常迅速よりいつも少しばかり無情迅速でなければならなかったとでも言いたげな形をしている。」「彼は泣く。併し人々が泣き始める頃には彼は笑っている。」と書いている。現代人の肥大化した感性に対する警告のようにも感じられ感銘を受けた。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| グラスハルモニカ、フルート、オーボエ、ヴィオラ、チェロのためのアダージョとロンド K.617 |

| [1791年5月23日 ヴィーン] Adagio ハ短調 6/8 - Allegretto ハ長調 2/2 |

| グラスハルモニカとは水を入れたコップのふちを指で擦って音を出す風変わりな楽器で、十八世紀に流行したそうだがモーツァルトが盲目の女流奏者マリアンネ・キルヒゲスナーのために書いたK.617は、グラスハルモニカの神秘的な音色を巧みに生かした名曲となった。まるでおとぎの国の音楽のように澄み切った響きの中に、モーツァルト最晩年の深い翳りと瞑想性がうかがわれる。ハ短調の序奏の神韻渺々とした響きは能の幽玄の世界を想わせ、天上から奏でられる音楽を聴く趣がある。秋の夜更けにこの曲を聴くのは「世界の深奥の生命」(ゲーテ)に触れる思いがする。私の大好きな曲である。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| ロンド イ短調 K.511 |

| [1787年3月11日 ヴィーン] Andante イ短調 6/8 |

| 珠玉の小品。嘆きの詩。典雅な気品を湛えながら、ほのかに匂うロマンの香り。ピアニッシモでテーマの冒頭が現れては消えるフィナーレがまた良い。イングリッド・ヘブラーの清楚な演奏は、この曲の雰囲気にぴったりだ。知人のモーツァルティアンがこの曲の印象を、「おさげ髪の少女が眼にいつぱい涙をたたえて湖のほとりに佇んでいる。」 と表現したが、私は次の句を掲げておこう。 |

| 象潟や雨に西施がねぶの花 (芭蕉「奥の細道」) |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| ピアノ・ソナタ 第11番 イ長調 K.331「トルコ行進曲付き」 |

| [1783年 ヴィーンまたはザルツブルク] (近年まで1778年にパリで作曲されたと考えられてきたが、タイソンの自筆譜の紙質の研究により1783年にヴィーンまたはザルツブルクで作曲されたことが確実視されている。) Ⅰ.Andante grazioso イ長調 6/8 Ⅱ.Menuetto イ長調 3/4 Ⅲ.Alla turca Allegretto イ短調 2/4 |

| もう40年以上も昔のこと、私が高校二年生の時、一学年上に音大志望の女学生がいて、わたしは彼女にほのかな思慕を寄せていた。ある日の音楽の時間に彼女がK.331の第一楽章を弾いたのが私がこの曲に接した最初である。その時の言葉に表せない感動は今でもはっきりと覚えている。なんと高雅で安らぎに満ちた音楽であろうか。私はその美しさにしばし陶然としていた。爾来40年余りこの曲は青春時代のほろ苦い思い出とともに、私の心に住みついている。勿論第一楽章の変奏曲が素晴らしく、いつ聴いても慰められ心は平安で満たされる。主題はオーストリア民謡風で、ゆったりしたメロディーは子守歌のようである。 有名な第三楽章のトルコ行進曲は、華やかなギャラントスタイルで内容的には乏しいが、トルコ風の音楽は当時のヨーロッパで異国趣味として人気があった。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| 弦楽四重奏曲 第19番 ハ長調 K.465「不協和音」 |

| [1785年1月14日 ヴィーン] Ⅰ.序奏 Adagio 3/4 - 主部 Allegro ハ長調 4/4 Ⅱ.Andante cantabile ヘ長調 3/4 Ⅲ.MenuettoAllegretto ハ長調 3/4 Ⅳ.Allegro molto ハ長調 2/4 |

| ハイドン・セット第六曲。不協和音を頻用した第一楽章序奏は、モーツァルトの意図をめぐって古来論争の的になって来たが、20世紀の無調音楽さえ連想させる革新的なものである。混沌としたカオスの世界が神秘的な雰囲気を漂わせているが、主部アレグロになると一転して晴朗平明な趣になる。その絶妙なコントラストが素晴らしく、まるで闇から光りの世界に移行するようである。その対比の面白さこそモーツァルトの意図したものだったのかも知れない。主部は古典的ソナタ形式による堅固な構成と壮大な楽章である。 第二楽章アンダンテはカンタービレ(歌うように)と指示されているように、表情豊かな歌に満ち溢れているが、内省的な深みのある楽章でもある。 小林秀雄はエッセイ「モオツァルト」の中でこの楽章について、みごとにその特徴を述べている。少し長いが以下に引用する。 「モオツァルトの持っていた表現せんとする意志の驚くべき純粋さが現れて来る様を、一種の困惑を覚えながら眺めるのである。若し、これが真実な人間のカンタアビレなら、もうこの先何処に行く処があろうか。例えばチャイコフスキーのカンタアビレまで堕落する必要が何処にあったのだろう。明澄な意志と敬虔な愛情とのユニッソン、極度の注意力が、果てしない優しさに溶けて流れる。この手法の簡潔さの限度に現れる表情の豊かさを辿る為には、耳を持っているだけでは足りぬ。これは殆ど祈りであるが、もし明らかな良心を持って、千万無量の想いを託するとするなら、恐らくこんな音楽しかあるまい…」 瞑想の深さを想わせるこの楽章は、私の大好きなものの一つである。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 |

| [1775年12月20日 ザルツブルク] Ⅰ.Allegro aperto イ長調 4/4 Ⅱ.Adagio ホ長調 2/4 Ⅲ.Rondeau;Tempo di Menuetto イ長調 3/4 |

| 初々しくはちきれんばかりの力と夢みるようなロマンに溢れ、青春のまっただ中にいることを感じさせる曲。第一楽章アレグロ・アペルトのソロ・ヴァイオリンの登場が凝っている。オーケストラが奏する刻むような主和音の上昇(なんとこれが第一主題なのだ!)に乗って、ソロ・ヴァイオリンが流麗きわまりないメロディーを颯爽と歌い出すのだ。こんなに若々しく清冽な音楽は他に無い。ロココ芸術の華である。第二楽章アダージョは甘美な抒情に溢れ、とろけるような雰囲気は青春の夢と憧れが一杯で、まるで百花撩乱の花園を散策するようである。40数年前(17歳の頃)この楽章のあまりの甘美さとセンチメンタルな抒情に、幾日も陶然として酔ったことを思い出す。第三楽章メヌエットがまた素晴らしく、中間部はトルコ風として有名だが、その変化に富んだ巧みな構成は、K.331のピアノ・ソナタのトルコ行進曲に比べはるかに優れている。半音階の使用など目を瞠るばかりである。5曲のザルツブルク協奏曲の最後を締めくくる本曲は、それまでの4曲に比して格段の進歩を示し完成度が高いが、その急速な発展が何故この曲に見られるのか私には解らない。どなたか御高説を賜われば幸いである。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| ピアノ・ソナタ 第8番 イ短調 K.310 |

| [1778年初夏 パリ] Ⅰ.Allegro maestoso イ短調 4/4 Ⅱ.Andante cantabile con espressione ヘ長調 3/4 Ⅲ.Presto イ短調 2/4 |

| 短調で書かれた2曲のピアノ・ソナタの内の1曲。第一楽章アレグロ・マエストーソの切迫した緊張感は、1778年7月のパリ滞在中の母マリア・アンナの死から受けた悲しみが少なからず反映していると言われて来た。確かにアインシュタインが述べるように、「仮借ない暗黒に満ち」た「本当に悲劇的なソナタ」と見られるように、この時期のモーツァルトの不幸な体験が何らかの翳りを落としていることは否めないが、モーツァルトの作品に個人的体験から来る心情が直接表現されているかと言うと、疑問視する意見も多い。このことは演奏面についても悲壮感を強調する演奏がある反面で、もっと自然にモーツァルトらしい優美な側面を表現しようとする演奏も最近では多く見られる。第二楽章アンダンテ・カンタービレはその指示のように抒情的な歌に溢れていて、暗さとロマンの香りが漂う。ピリスの2度目の録音では細部に渡る作意的な工夫はあまり凝らさず、自然なニュアンスを適度なテンポ感の内に表している。第三楽章プレストは急速なロンドであるが、やるせない悲しさが聴く者の胸を打つ。夭折の天才リパッティの情緒深い演奏も好きだが、微妙な表情に満ちたピリスの演奏が良い。 |

自筆譜(1778年) |

Maria Anna Mozart(1720~1778) Maria Anna Mozart(1720~1778) |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| 弦楽四重奏曲 第23番 ヘ長調 K.590 |

| [1790年6月 ヴィーン] Ⅰ.Allegro moderato ヘ長調 4/4 Ⅱ.Andante ハ長調 6/8 Ⅲ.MenuettoAllegretto ヘ長調 3/4 Ⅳ.Allegro ヘ長調 2/4 |

| プロシャ王フリードリヒ・ヴィルヘルム2世から依頼された6曲の弦楽四重奏曲(所謂プロシャ王セット)の第三曲。ただし完成されたのは6曲ではなく半分の3曲しか残されていない。モーツァルト最後の弦楽四重奏曲である。結局は生活のために出版社に二束三文で売り渡した作品であるが、プロシャ王セット3曲の中でも最も完成度の高い作品である。アインシュタインはこの曲について「生への至福と悲哀に満ちた告別」と述べているが、最晩年特有の澄み切った諦念と、人生の黄昏を迎えて滲み出る永遠への憧れが、饒舌にならず簡素な均整美の内にさりげない表情となって歌われて行く。第二楽章アンダンテはその特徴がよく出ていて、短く切りつめられた主題によるオスティナート風の変奏は深々とした抒情に満ちている。主題がくり返される度に美しくも繊細に装飾されるのが素晴らしい。第三楽章メヌエットは明るく澄み切った天国的な情緒に、同音連打によってどこか名残を惜しむような表情を見せる。第四楽章アレグロはハイドン風の簡潔な主題で始まるが、展開部では20世紀の前衛音楽を想像させる見事な対位法を駆使して、各声部の絡み合いは息苦しい程である。晩年のモーツァルトが切り開こうとした新しい境地が窺え、その夭折が惜しまれてならない。 |

Friedrich WilhelmⅡ(1744~1797) Friedrich WilhelmⅡ(1744~1797) |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| ヴァイオリン・ソナタ 第28番 ホ短調 K.304 |

| [1778年 マンハイムとパリ] Ⅰ.Allegro ホ短調 2/2 Ⅱ.Tempo di Menuetto ホ短調 3/4 |

| ヴァイオリンとピアノのユニゾンが優しく慎ましやかに主題を奏で始める。なんという悲しみに満ちたメロディーであろう。全曲のイメージがこの9小節のテーマによって印象づけられる。こんなに親密で寂寥感溢れる曲は他に無い。やはり彼の個人的体験が何らかの翳りを落としているのだろうか。従来1778年7月の母マリア・アンナの死による悲しみが反映されていると言われて来たが、近年タイソンによる自筆譜による研究で、1777年10月マンハイムで書き始められたことが確実視されているため、母の死と直接関係付けることは出来ない。しかし、マンハイムにおける求職活動の失敗やアロイージア・ウェーバーへの失恋などの悲しい体験が少なからず影響しているものと考えられる。この時期の作品として、やはりイ短調で書かれたピアノ・ソナタK.310があることは興味深い。イ短調ソナタの方がより強くパセティックな面が表現されているのに対し、ヴァイオリン・ソナタはもっとインティメートな親しみ易さを感じさせる。第二楽章メヌエットの主題などは思わず自然に心奥に秘められた悲しさがこぼれ落ちた感じで、楚々たる哀感が聴く者の胸に沁み通ってくる。ホ長調のエピソードはアーベルトが「幸福な幻影」と言うようにつかの間の明るさをもたらすが、その明るさ故にむしろ悲しみが深まるようである。 この曲でもグリュミオーとハスキルのデュエットが素晴らしい。 |

Aloisia Weber(1761~1839) Aloisia Weber(1761~1839) |

| モーツァルトの部屋へ戻る |

| ディヴェルティメント 第15番 変ロ長調 K.287 |

| [1777年6月 ザルツブルク] Ⅰ.Allegro 変ロ長調 3/4 Ⅱ.Andante grazioso con Variationen ヘ長調 2/4 Ⅲ.Menuetto 変ロ長調 3/4 (Trio ト短調 3/4) Ⅳ.Adagio 変ホ長調 4/4 Ⅴ.Menuetto 変ロ長調 3/4 (Trio 変ホ長調 3/4) Ⅵ.Andante 変ロ長調 4/4 - Allegro molto 変ロ長調 3/8 |

| K.334のディヴェルティメントの項でも述べたが、モーツァルトがザルツブルク時代に書いたディヴェルティメントの傑作(K.247,K.287、K.334)のいずれもが、彼が毛嫌いしたザルツブルクの貴族のために作曲されたのは興味深い。なんとK.287は彼を苦しめた悪名高いヒエロニムス大司教の一族ロドロン家のアントーニア夫人の霊名の祝日(6月13日)のために、K.247と共に作曲された。ただし成立の動機は別にしてモーツァルト自身はこの曲がたいそう気に入っていて、「みんなの目をさまさせました」と自慢気に語り、「僕はヨーロッパで一番上手いヴァイオリン奏者であるように弾いてのけました」と手紙に書いている。演奏会での評判も良く、貴族達からも拍手喝采を浴びたと述べている。 前作に比べ更に緻密な手法で書かれ、ザルツブルク時代の傑作の一つである。第二楽章の変奏曲は民謡風の明るい主題を見事な装飾を施して優雅に歌う。最も素晴らしいのは弦のみで奏される第四楽章アダージョで、美しいメロディーといい、匂うような音響といい、なんと甘美なロココの美であろう。貴婦人の笑みがこぼれるようで、艶っぽさのなかに深い憂愁の翳がさして魅力一杯である。K.334の第四楽章アダージョと共に私の大好きな楽章であり、聴く度にそのあまりの美しさに恍惚とするのみである。 |

| モーツァルトの部屋へ戻る |